![]()

| これだけは知っていたい_16 |

このところ登録を迂闊にしていた

| これだけは知っていたい_15 |

| これだけは知っていたい_14 |

| これだけは知っていたい_13 |

| これだけは知っていたい_12 |

| これだけは知っていたい_11 |

| これだけは知っていたい_10 |

| これだけは知っていたい_9 |

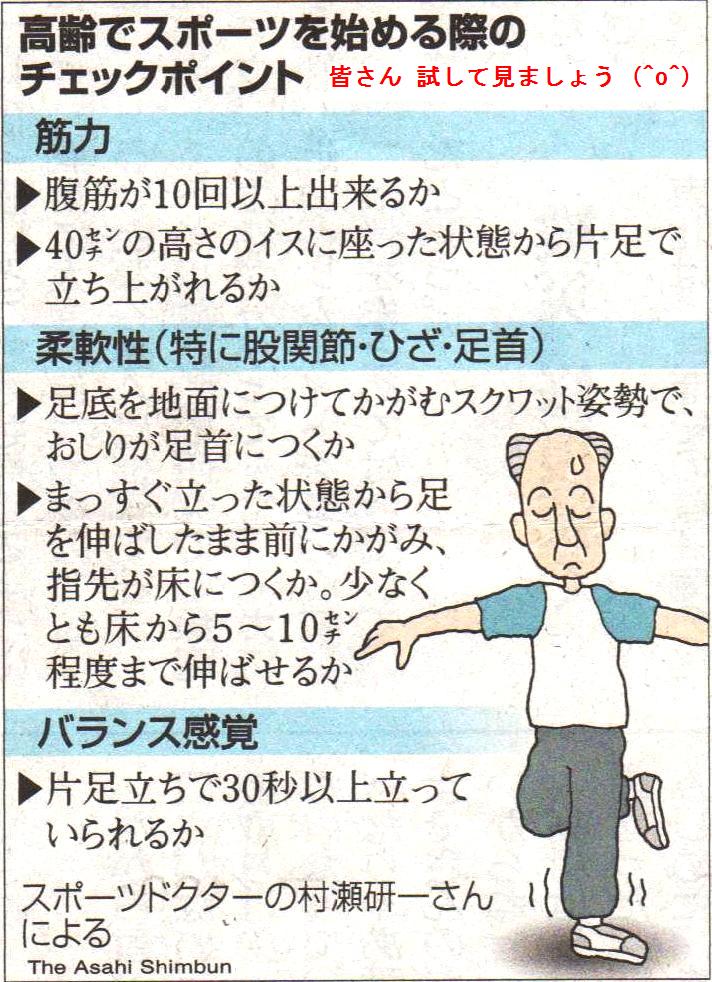

| 「体力と勘 ゆっくり戻そう」の記事が朝日(H23.9.19)に掲載されていたが、村瀬ドクターのこの提案に近づくのは、私は困難である。 しかし、努力が肝要でしょう。 |

| これだけは知っていたい_8 |

| 安静に、しすぎはダメ

ある朝、立ったまま靴下を履こうとした時でした。腰にみしみしと激しい痛みが走り、そのまま動けなくなりました。初めて、「ぎっくり腰」を経験した時の痛みが忘れられません。繰り返さないために、腰痛を防ぐ秘訣を聞きました。

腰の固定はコルセットや幅広のベルトを使い、ズボンのベルトより指3本分下に巻くようにる。痛みがひどい時は、鎮痛作用のある市販の湿布をはる。 動いても悪化しないのかが気になるところだ。関東労災病院の松平浩勤労者筋・骨格系疾患研究センター長はぎっくり腰で受診した際、安静にするよう指導された人と、無珪しない範囲で動くよう指示された人を追跡して調べた。 すると、安静にしていた方が、翌年に再発する危険が3倍以上という結果が出た。松平さんは「安静にしすぎると回復が遅れたり、再発したりする危険がある。無理しない範囲で普段の生活を心がけて」と言う。 ただ、足に痛みやしびれがある場合や、安静にしていても痛みが楽にならない時は、病院で受診した方がいい。 松平さんに、忙しい合間に職場でもできる腰痛予防の「これだけ」体操を教えてもらった。 まずは反る体操。座っている時間が長かったり、前かがみの作業を続けたりした時は、丸まった腰を反らせるようにする。 逆に、立ちっぱなしや歩いた時間が長かった時は、反りすぎた腰を元に戻すように丸める。 仕事中にこれだけ体操をやってみた。息を吐きながら、ゆっくりと動かす。ストレッチ効果もあり、同じ姿勢を続けることで硬くなっていた腰まわりの筋肉がほぐれてくる。 腰痛にならないためには、普段から腰に負担が少ない姿勢を心がけることも大切だ。 文略す H23.7.16(土) 朝日「元気のひけつ」より |

| これだけは知っていたい_7 |

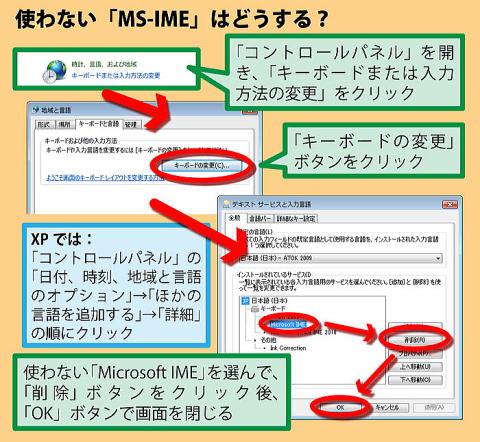

「使わない「MS-IME」はどうする」

|

文字入力の効率を上げるには「日本語入力ソフト」(IME)を変更するのが近道。MSオフィス2010付属の「マイクロソフトオフィスIME2010」や、グーグルの「グーグル日本語入力」、ジャストシステムの「ATOK2010」など、様々な選択肢があり、これらをインストールすると、ウィンドウズ付属の「MS―IME」より、日本語変換の精度が上がります。 その場合、問題が一つあります。 「コントロールパネル」の「キーボードまたは入力方式の変更」を選び、図のように操作していくと、使わないIMEが表れなくなり、勝手に利用中のIMEが切り替わることがなくなります。 「削除」したと言っても設定上の話で、ハードディスクから消えてしまうわけではありません。OS標準のMS―IMEの場合、「追加」ボタンを押して設定すれば、もう一度表示されるようになります。自分で追加したIMEを削除する場合には、アンインストール作業を行います。 (ライター 西田宗千佳) |

| これだけは知っていたい_6 |

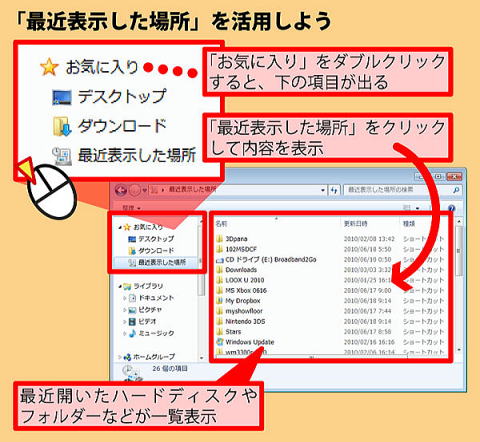

「ファイルの探し方」

|

この間ファイルを置いたはずのあの場所はどこだっけ――そう思った経験のない人はいないのではないでしょうか。ファイルの保管場所を決めておいたつもりでも、どうしても見つからないことはあるものです。 そんなときに役に立つ機能があります。それが「最近表示した場所」。実はウィンドウズは、最近利用したファイルがあった「場所」を覚えています。その情報を手がかりにすれば、ファイルを探しやすくなるはずです。 ウィンドウズ7の場合、ファイル操作を行うウインドーや、ファイルを「開く」「保存する」操作をする画面の左上に「お気に入り」という場所が見えるはずです。ここの中に「最近表示した場所」があります。「お気に入り」の中のメニューが開いていないときは、ダブルクリックすると表れます。「最近表示した場所」を使うには、そこをクリックするだけ。すると、左側にウィンドウズが記憶している「最近表示した場所」の一覧が現れます。その中から、記憶にある場所を探していけばいいのです。 ファイルを整理してフォルダーを消してしまった場合も、「最近表示した場所」から履歴は消えません。また、他人に悪用されると、秘密のファイルを発見されてしまう可能性もあるのでご注意を。 (ライター 西田宗千佳) |

| これだけは知っていたい_5 |

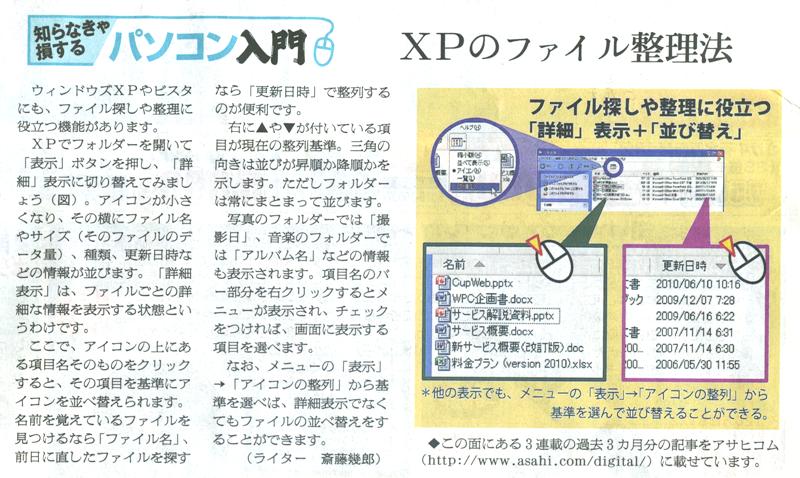

「XPのファイル整理法」

| これだけは知っていたい_4 |

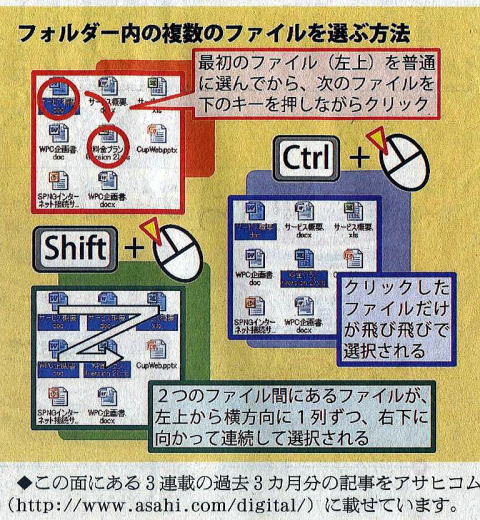

「フォルダー内の複数のファイル」を選ぶ方法(2010.05.29)

|

|

| これは直ちに実施しましょう |

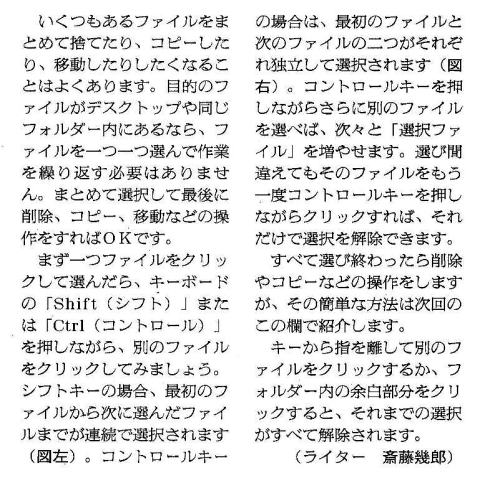

「筆まめ」アップテート方法(10.04.24)のもの

|

|

|

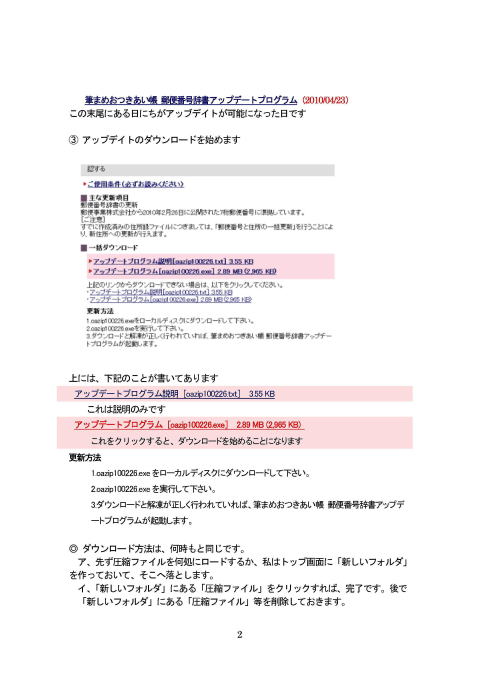

| これだけは知っていたい_3 |

|

|

|

| これだけは知っていたい_2 |

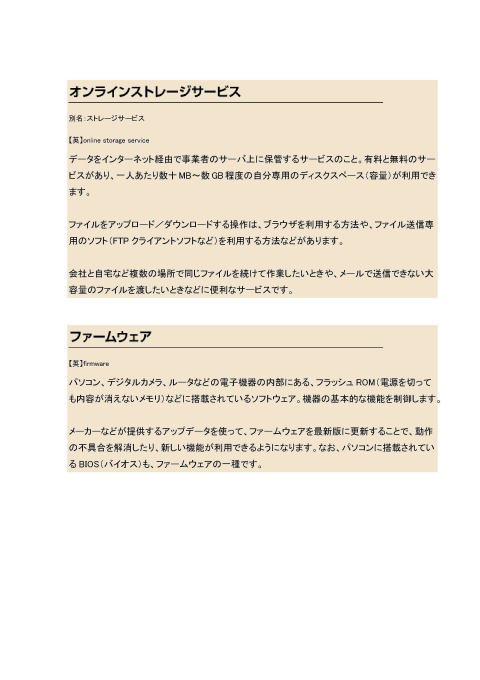

「ユーザーアカウント制御」の警告表示

|

|

| これだけは知っていたい_1 |

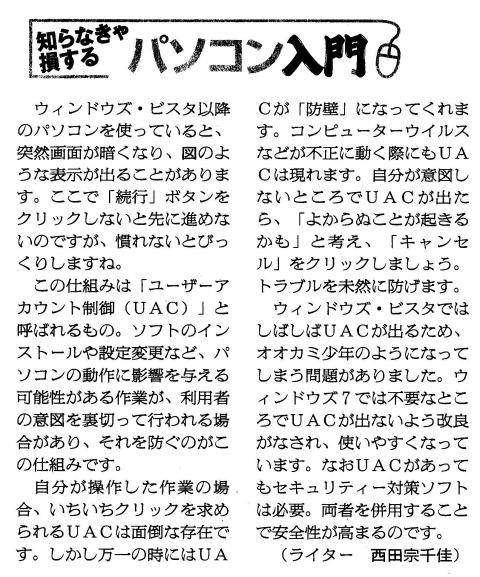

「拡張子」を表示させる

|

| 転ばぬ先の | 「拡張子」 |

|

一つのフォルダーに同名のファイルが並ぶことがあります。アイコンが違うので「種類が違うのだな」とわかりますが、もっとハッキリさせる方法があります。

フォルダーのメニューから図の手順で「フォルダ オプション」の設定を変更すると、ファイル名に拡張子が付き、正式な名前の違いが分かるようになります。 拡張子とはファイルの種類(形式)を示す情報で、ファイル名の最後に ワードなら「.doc」や「.docx」エクセルなら「.xIs」や「.xIsx」といった具合。PDFやJPEG(JPG)など、規格の名前がそのまま拡張子になっているものもあります。 拡張子はファイル保存時に自動設定されます。ファイル保存の画面で種類を指定すれば変更もできます。うっかり手作業で書き換えると間違えることが多く、正しく開かなくなるので注意しましょう。 拡張子を表示させる一番の理由は、コンピューターウイルスを見破るためです。ウイルスが文書や写真、音楽などのアイコンを偽装するのはいまや常識。 拡張子を見て「.exe」や「.com」ならプログラムとわかります。文書のアイコンなのにプログラムなら、ウイルスの疑い濃厚です。 朝日新聞知らなきゃ損する(ライター 斎藤幾郎) なお、下記をご覧下さい。知りたいことが盛り沢山あります。 http:www.asahi.com/digital/ から次へ

|

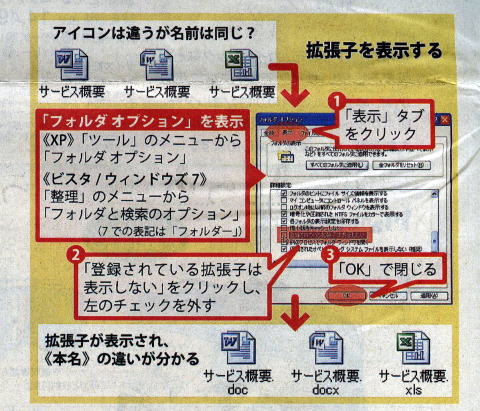

| ブルーレイとDVDの違いを知りたい |

|

知っているようで知らないことを知りたい。 ブルーレイとDVDは、形が同じ、でも容量が違うのです。地デジの場合「DVD」は、約36分位ですが、「フルーレイ」では、綺麗な映像を2時間も録画出来るのです。 双方とも「レーザー」を使いますが、「DVD」は赤色のみで、「フルーレイ」では青紫色を使って書き込みます。 また、「DVD」の波長は、650ナノですが、「フルーレイ」では406ナノと短く、ペン先が細く細かく書けるとものとかんがえると良いでしょう。 「フルーレイ」デッキのレンズ性能が向上して髪の毛1本の太さに、300個以上のデータが読み書き出来るとのことです。 |

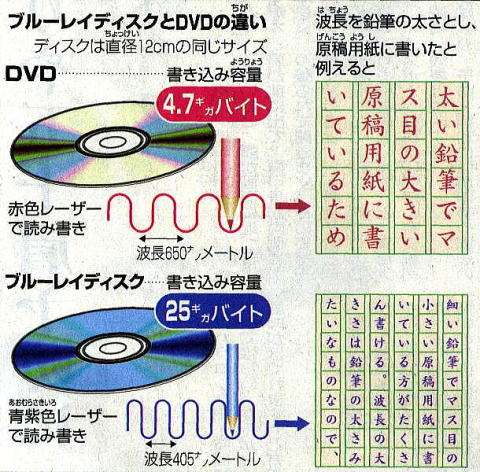

パソコンに関係する単位

|

|

| 週刊フレッツvol.262 より P-1 | 週刊フレッツvol.262 より P-2 |

|

【容量を表す単位】 1024バイト → 1K(キロ)バイト → 10の3乗 1024Kバイト → 1M(メガ)バイト → 10の6乗 1024Mバイト → 1G(ギガ)バイト → 10の9乗 1024Gバイト → 1T(テラ)バイト → 10の12乗 1024Tバイト → 1P(ペタ)バイト → 10の15乗 パソコンで使用する容量の単位はGからTへと突入しました。 活字が小さいので、拡大して読んで下さい。 (チョット詳しいところが) |

| 週刊フレッツvol.262 より P-3 | 週刊フレッツvol.262 より P-4 |

![]()

|

デジカメ等で使うメモリーカードの種類は多く、価格は日が経るに従って安くなっています。 さらに、その容量も大きくなりつつあります。 「SD」や「CF」を求める際は、XX倍速という表示、これは「CD-ROM」のデータ読み込み速度(1秒間に読み込む1.2メガビットのデーター)を基準にしてあります。 参考になると良いのだが・・・  08.04.19 朝日「デジタル」から |

|

|

|

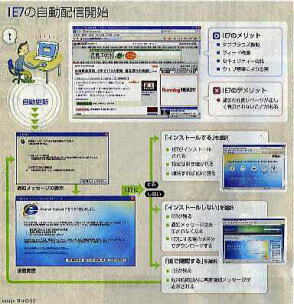

IE7自動配信の対策 2月13日から、日本語版ウィンドウズⅩP搭載パソコン向けに、最新のウェブブラウザー「インターネット・エクスプローラ7」 (IE7)の自動配借が始まります。 IE7を導入していないⅩPパソコンには確認画面が表示され、インストールするよう促されます。今回は、これが一体どういうものなのか、どう対応したらよいかを解説します。 (ライター・斎藤幾郎) 利便性や安全性がアップ ウィンドウズには、重要な更新を自動で行う「自動更新」という機能があります。普段はウィンドウズの不具合を修正するプログラムの配布などに利用されていますが、今回、この機能を利用してウィンドウズⅩP向けにIE7の自動配借が行われます。 後ほど説明するように、あらかじめ確認画面が表示されるので、勝手にインストールされることはありません。ⅩPに付属のIE6を使い続けることもできます。ⅩP以外のウィンドウズや、すでにIE7を導入済みのⅩPには配信されません。 IE7は06年末に公開されました。ウィンドウズ・ビスタには標準で付属していますが、ⅩP向けも用意されています。 IE7は、ひとつのウインドーで複数のページを切り替えて表示できる「タブブラウズ」や、ウェブサイトの更新チェックに便利な「フィード」といった機能が追加され、ウェブをより活用しやすくなっています。IE6よりセキュリティーが大幅に強化されている点も魅力です。 海外ではIE7の公開後、数週間でⅩPを対象とした自動配信が始まりましたが、日本では使いたい人が自主的にダウンロードし、手動でインストールするようになっていました。公開当時はIE6でしか正しく表示できない大手ウェブサイトが日本には多く、IE7の配信が延期されていたのです。 そうしたサイトの大半も07年にIE7に対応したので、日本でも今年2月13日からの自動配信が決まりました。なお、今回、自動配信されるIE7はインストール手順や初期設定が26年末の公開当初とは変わっては居ますが、機能的には同じものです。 導入前に十分な点検を 2月13日以降、各パソコンの自動更新か、手動によるⅩPの更新作業を行うと、IE7を導入していないパソコンにインストールプログラムが配信されます。2月20日ごろまでには大半のパソコンで受信できるでしょう。 インストールプログラムを受信したパソコンには、図の確認画面が自動的に表示されます。選択肢は「インストールする」「後で確認する」「インストールしない」の三つです。 「インストールする」を選ぶと、その場でインストール作業が始まります。画面に従って操作すればIE6がIE7に入れ替わります。IE6に登録済みの「お気に入り」や検索の設定、工E7でも使えるツールバーなどはそのまま引き継がれます。問題があれば、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」でIE7を削除して、IE6に戻すことも可能です。 確認画面が表示された日に、別の作業をやりたいなら、「後で確認する」を選びます。確認画面はいったん消えますが、約24時間以内に再び表示され、インストール作業を始めることができます。 IE6を使い続けたいなら「インストールしない」を選びます。後になって導入したくなれば、IE7を「WindOWS Update」や「MicrOSOコUpdate」でオプションの更新プログラムとして選択してインストールできますし、マイクロソフトのウェブサイトから手動ダウンロードも可能です。前述のように、主要サイトはIE7に対応済みです。しかし、普段使っているネット銀行や通販サイトなど、自分にと、って重要なサイトがIE77に対応しているかどうかを事前に確認する必要があります。ご注意下さい。 2008.01.26 朝日「てくの生活」より, 私は昨年初めにインストールしましたが、特に問題は生じなかった yuuji |

|

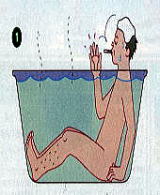

寒い季節に温かいお風呂は嬉しいもの。そのお風呂で、免疫力を上げ、病気に強い体をつくるのが 「体温+4℃入浴法」だ。 この入浴法を提唱する安保徹先生に聞いた。 「病原菌などから体を守る免疫ステムの要が白血球。その白血球は主に菌の侵入を防ぐ顆粒球と、体内の細菌やウイルスを排除するリンパ球から成っています。顆粒球は緊張状態で増え、逆にリンパ球はリラックス状態で増えるのですが、大切なのはそのバランス。これが崩れると病原菌に負けたり、免疫システムが自分の体を攻撃します」 たとえば、ストレスが続くと顆粒球が増えすぎて胃かいようなどの組織を破壊する病気になりやすい。逆にルーズな生活が続くとリンパ球が増えすぎて、アレルギー疾患にかかりやすくなるという。結局、ストレスの少ない規則正しい生活が理想的なのだが、現実にはそうもいかない人も多いことだろう。そこで安保先生が勧めるのが入浴だ。 「顆粒球とリンパ球をバランスよく増やして免疫力を上げるには、体を温めるのが有効です。それには入浴が一番。ただし熱いお湯に短時間入っても、温まるのは体の表面だけ。平熱+4℃くらいのぬるめの湯に、10分以上入るのがこつです」 最近は平熱が35℃台と低い人も多いようだが、これもよくないと先生はいう。 「平熱が36・5℃くらいになれば、免疫力も上がります。平熱は、毎日10分以上の入浴を続けていれば自然と上がりますよ」 車の運転はストレスが多い。ぜひ入浴でリラックスしながら、免疫力を高めてほしい。 ① 湯船につかる時間は旧分が目安。熱くなったら手のひらを湯から出したり、深い呼吸をして体内に空気を多く取り込むようにすると楽。のぼせないようにするため、水で濡らしたタオルを頭にのせるなどして冷やすといい。ただし無理は禁物。IO分未満でも、つらくなったら湯から出る。舌下で体温の変化を調べると、毎日続けるうちに早く上昇するようになる。これが低体温が改善されている証拠。なお、舌下式体温計は、わきの下で測るより約0・50C高くなるので留意 ②・③ 手すりにつかまったり、腰を掛けたりしながら、ゆっくり時間をかけて出る。風呂上がりは水分補給を忘れずに。 2008. 1-2 「JAFMate 未病に効く わざ」から |

|

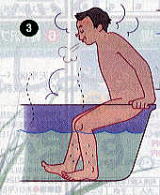

ゆがむと背骨・内臓に負担 年とともに、いすにどっかりと腰掛けて一休みすることが増えてきました。体重が増えてきたのも気にかかります。周囲を見回すと、太り気味でおなかをせり出すようにして歩く人も少なくありません。 「太った人が腰を曲げ、おなかを突き出したようにしているのは、体のバランスをとるためなのです」 こう話すのは、芝浦工業大体育研究室の伊藤博教授だ。 耳・肩・太ももの付け根・ひざ・くるぶしのラインが一直線になって床と垂直にー大人が立った際に良い姿勢とされるのはこの時だ。それが太るにつれ、おなかのあたりで微妙に崩れて重心も変わってくる。 伊藤さんが、姿勢に関する7本の国内の論文などを調べたところ、肥満者ほど、腰の曲がりが強く、おなかを突き出してバランスをとる傾向がみられたという。 「過度に体重が増えると筋肉で支えきれず、姿勢がゆがんでくるのでしょう」 ところが、右とか左とかに体が湾曲したような場合に比べ、こうしたバランスの崩れは自覚しにくい。 「ずれを認識できなかったり、立て直す筋力が足りなかったりするとずれたまま体は新たな重心を見つけ、さらにずれていく。悪循環です」と、北里大リハビリテーション学科の上出直人・助教は指摘する。 上出さんは、重心の乱れと筋力の相関を研究している。ゆがみが長引けば、背骨や内臓に負担がかかり、首や肩、腰の痛みといった症状が出ることになりかねない。 それだけではない。人込みで押されたり、つまずいたりしたときにうまくバランスをとれなくなる。高齢者では、転倒や骨折といった、命にも拘わる「危険な老化」の要因になる。もちろん、若いからといって、油断はできない。 そうならないためにも、他人に客観的に見てもらうか、鏡で全身姿勢をチェックする。ただ、立った場合は全身で微調整をしてしまうので分かりづらいこともある。しかし、いすに座ると、主に上半身で姿勢を保つので、筋力の衰えがはっきり出る。背もたれにもたれずにいられなくなるのだ。 東京都老人総合研究所の鈴木隆雄副所長らは秋田県内の65歳以上の計約750人に協力してもらい、握力や歩く速さなどを長年調べてきた。その結果、65歳以上の人たちの体力はこの10年で3~11歳ほど「若返り傾向」がみられたという。 だが「この傾向が続いていくのは55歳ぐらいまででしょう」と鈴木さん。車の普及や生活様式の変化で昔ほど体力を使わなくてもすむようになった分、結果として体の鍛えられ方も減ったからだ。 「正確なデータはまだありませんが、この30年ほど、子どもの基礎体力が下がり続けていることからみても、今の40代以下の体力は以前の同世代より低いと推測できます。今の高齢者より若いうちに『危険な老化』が始まる可能性があります」 歯磨きをする時に片足立ちをするとか、家事の際はつま先立ちするなど、日常動作を鍛える ことが大切だという。 (権敬淑) 08.01.20(日) 朝日「 元気のひけつ「姿勢」 」 |

|

ときどき深呼吸をする 深呼吸は、緊張をほぐす、ストレスを軽減する、血行を促す、胃腸の働きをよくするなどの効果がある手軽な健康法です。 そもそも呼吸は、ストレスの影響を受けやすい自律神経の働きと深い関係にあります。自律神経には交感神経と副交感神経があります。両者には相反する働きがあり、シーソーのように一方の働きが強くなれば他方は弱くなることで、心臓や血管、胃腸などの働きを調整しています。 呼吸には胸の筋肉(肋間筋)を使って肺を伸縮させる胸式呼吸と、横隔膜を使って行う腹式呼吸があります。通常はどちらか一方か、あるいは両方を併用しています。普段の呼吸は空気を鼻から吸って鼻から吐く鼻呼吸が基本です。無意識に口から空気を吸って体に変調をきたしている人も多いので要注意です 監修/三浦於菟医師(みうら・おと)

|

|

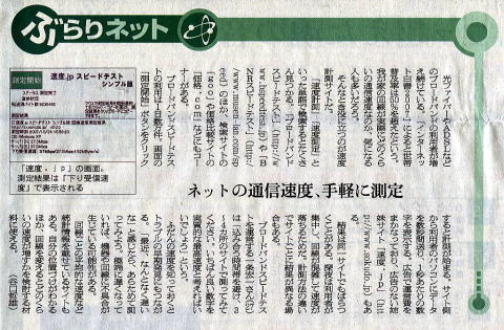

ブロードバンド通信の速度測定 通信速度測定は、プロバイダーでの計り方も出来ますが、一度、左図のhttpを利用して測定してみるのも一考と思います。 この記事は07.10.04 朝日「もっとワンダー」を利用しました。少し見にくいですね。 |

07.10.28朝日 07.10.28朝日 |

|

最新の「家庭の医学」を動画交え 病気について調べようと思った時、役に立つのが「メルクマニュアル医学百科 最新家庭版」。万有製薬のサイトhttp://www.banyu.co.jp/から無料でアクセスできる。 最新家庭版は、医師向けの医学書「メルクマニュアル」を、一般向けにわかりやすい言葉で編集したものだ。製薬企業のメルク社が、社会貢献事業として提供している。 メルクマニュアルは、世界で最も普及している医学書といわれる。初版は、1899年。 「船酔いには、シャンパンを飲むといった、今では考えられない治療法も載っていました。最新の18版まで並べてみると、医学発展の歴史がわかります」と発行人のギャリー・ゼルコーさん。当時の医学知識を網羅した初版は192㌻だった。今では約3千㌻に及ぶ。 「20冊以上の専門書を1冊にまとめたようなものです」とゼルコーさん。250人以上の専門家が、最新の知識をふまえて、診断や治療などについて執筆、17の言語に訳されている。日本語版は日経BP社から出版されている。 「法廷でも、メルクマニュアルによれば、といった具合にしばしば引用されます。発展途上国に寄付して、医療情報の普及にも貢献しています」 万有製薬広報室によると、海外駐在の人が病気にかかってしまったときに、医師から言われたことを、英語版と日本語版を読み比べて確認することもできるという。インターネット版は、書籍版にない動画の説明もあるので、医学の基礎知識を学ぶことも可能だ。 病気について調べるサイトとしては、ほかに「ビッグ・ドクター最新版 家庭医学大全科」(法研)をデータベースにした(http://health.goo.ne.jp/medical/)や、「家庭のドクター標準治療 最新版」(日本医療企画)をデータベースにした(http://health.yahoo.co.jp/katei/index.html)もある。 (瀬川茂子) |

「経営トップが哲学を」 企業の中には独自に顧客アンケートを実施し、その結果に一事一憂するところも少なくない。しかし、顧客満足度調査に長年取り組んでいる日本IBMの浅野紀夫・品質カスタマー・サティスファクション部長は「この種の調査は回答者自身がなぜそう患うか確かめられないような問いも多く注意が必要」と話す。つまり、いたずらに振り回されてもダメなのだ。しかも、なぜ顧客満足が重要なのかという、経営トップの明確な哲学がなければ、社員には新たな管理目標としか映らず、逆効果になる場合も多いという。 モノ不足の時代は、企業が安く、よい製品やサービスを供給していればよかった。だが、社会が成熟し、市場の主導権は顧客の手の中にある。 「顧客満足をただ追求するだけでは企業は疲弊する。大事なのは、製品やサービスを通じて顧客とのパートナーシップをいかに築くかだ」と指摘するのは三菱総合研究所の稲垣公雄主任研究員。「その成否は、顧客満足の創造という新しい価値を軸に、競争力の源泉である社員のモチベーションを、どれだけ上げられるかにかかっている」 百家争鳴の感もある顧客満足重視の動きは、新たな経営を模索し始めた企業のシグナルなのかもしれない。 |

07.06.09(土) 「朝日 be report」 から 「おかげさまで、お客様満足度ナンバーワンを獲得しました」。こんな文言 を前面に掲げるCMや広告が目につく。よい製品やよいサービスを世に送り出せば、おのずと消費者は満足するだろうし、結果は売り上げなど企業の業績となって表れるのだから、わざわざ、お客様満足度が上がったと宣伝する必要もないのでは。そもそも満足とは測れるのか……。こう思うのは筆者だけだろうか。なぜ、いま企業がお客様満足度に向かうのかを見た。 (鈴木淑子) インターネット接続事業者(プロバイダー)、ぷららネットワークス(東京・池袋)が今春、新聞に出稿した全面広告だ=写真。マス媒体に広告を出すのは初めて。「お客様満足度ナンバーワン」の文字が嫌でも目に入る。 プロバイダーとしては後発で、広告に巨費を投じる体力もなかった。98年に就任した板東浩二社長が、差別化の切り札に据えたのが、「お客様の満足でナンバーワンになること」だった。

お客様(customer)とのコミュニケーション(communication)をよくして要望を吸い上げ、実現に向けてチャレンジ(challenge)する。この「3C」をモットーに、まず顧客からの問い合わオペレーターを増員した。後方支援のイメージが強い部署だが、電話がつながるまでの時間の長さは、ときに応対の内容以上に意味を持つ。 ユーザーの要望やクレームを受け付けるネットの掲示板では、取締役や部長らが回答するようにした。返答の早さも売りだが、IP電帯の利用額に応じてネット接続料を割引するなど、ここから生まれたサービスも少なくない。 JD社が頭角を現したのは80年代の米国。自動車の耐久性について、企業や業界の依頼によらないユーザー本位の調査を公表し、消費者の購買行動に新たな道筋をつけたとされる。とはいえ、企業にしてみれば、愛憎半ばする。 「日本車の評価が高すぎる」と米ビッグスリーが噛みついたことも。日本での知名度は上昇途上だが、世界の企業から恐れられる存在でもある。 |

|

|

(超高速点滅で位置測定) 米スタンフォード研究所のダグラス・エンゲルバートが、画面の必要な位置を早く正確に指せるようにと40年以上前に考えた装置だ。形がネズミに似ていることからこの名前になった。 上下左石に動かすと、動かした距離をコンピューターが読み取る。それに応じて画面上のカーソルが動く。最初は縦横2方向にそれぞれ車輪をつけ、回転した距離を測っていた。 「ガラスや光沢のある単調な面、木目などは不得意」 (ロジクール社マーケティング部の寺沢卓哉さん)だが、マウスパッドも不要で使いやすい。最近はレーザー式が出て、表面のわずかな変化を読めるようになって、精度が上がった。 ケーブルのしっぽがない無線方式も人気がある。「新製品としては、市場の約4分の1を占めるまでになった」 10㍍離れていても操作できる到達距離の長い製品も出た。居間の大型テレビでパソコンを使う時代に大いに活躍しそうだ。 最近のマウスは色もサイズもさまざま。「女性の需要が増えている。カラフルで手に優しい商品を開発中」とエレコム社商品開発部の新谷直子さん。

|

|

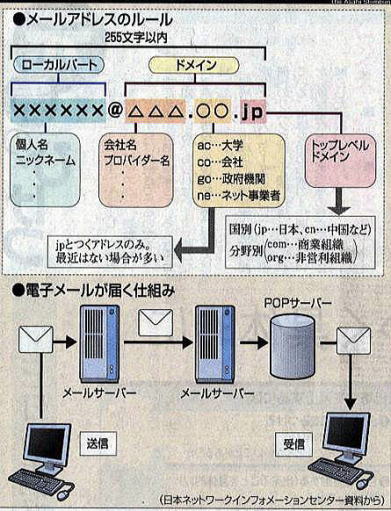

メールアドレス付与のルール 新年のあいさつを電子メールでもらうことも多くなった。それにしても、どうして間違えずにメールが届くのだろう。 jpを日本にしたり、ローカルパートに漢字を使ったりできるようにする検討が進んでいる。1~2年で実現するかもしれないという。 07.01.07 (日)朝日 「今さら聞けない」(坪谷英紀) |

|

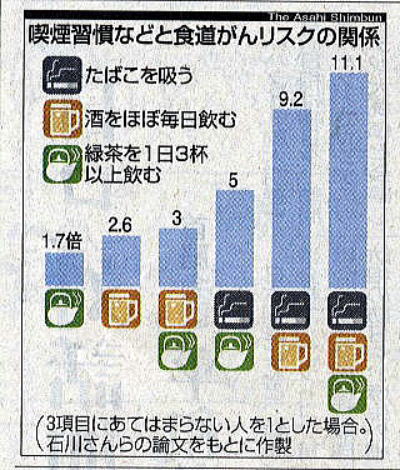

たばこも酒も習慣の人 食道ガン10倍 東北大調査 喫煙するのに加えてほぼ毎日飲酒する男性は、どちらの習慣もない人たちと比べて食道がんになるリスクが9~11倍あることが、宮城県の約2万7千人を対象にした東北大の石川敦庸医師(公衆衛生学)らの調査でわかった。たばこの関与が特に大きく、患者の約7割は喫煙しなければ、がんにかかるのを避けられた計算になるという。 食道がんと診断されるのは年に1万5千人ほどとされ、8割以上を男性が占める。今回の調査をまとめた栗山進一・東北大助教授は「食道がんは生活習慣で予防できる代表的ながんで。禁煙が何より大事です、酒を飲みながらの たばこ は最悪です」としている。 06.11.19 朝日 (田村建二) |

|

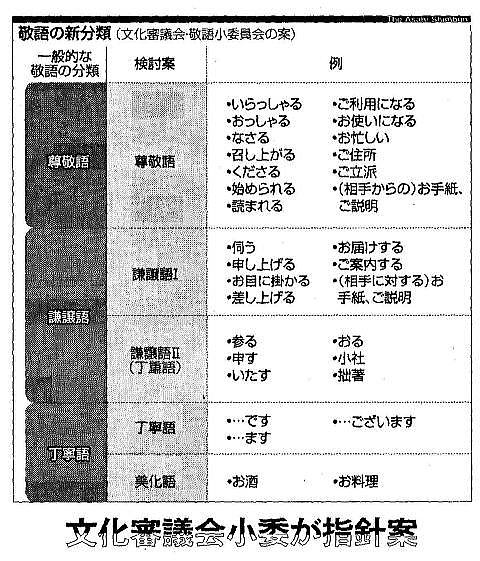

朝日新聞「文化」 「敬語を3→5分類に」文化審議会小委が指針案 敬語の指針づくりに取り組む文化審議会国語分科会の敬語小委員会は、現在は一般に尊敬・謙譲・丁寧の三つに分類されている敬語を、五つに分類する指針案をまとめた。一般からの意見も採り入れながら修正し、来年2月までに文部科学相に答申する。 指針案によると、謙譲語は、①「申し上げる」 「お目に掛かる」 「差し上げる」や、立てるべき人物への「お手紙」 「ご説明」のように自分がへりくだることで相手への敬意を表現する「謙譲語I」と、②「参る」 「申す」 「いたす」や「小社」 「拙著」のように自分の動作などを丁重に表現する「謙譲語Ⅱ」(丁重語)とに分けられる。 丁寧語は、「です」「ございます」のように、相手に対して丁寧に述べる従来の「丁寧語」と、「お酒」 「お料理」のように、物言いを丁寧で上品にする「美化語」に分けられる。美化語は狭い意味での敬語とは性質が異なるが、広い意味で敬語の一種と判断した。 指針案ではまた、新たに5分類した敬語の使い方について、例えば「駅のアナウンスで『御乗車できません』と言っているが、この敬語の形は適切なのだろうか」というように具体的な場面を想定し解説、「御乗車になれません」を薦めている。レストランなどで使われる、いわゆるマニュアル敬語にも言及している。 文化審議会は昨年3月文部科学相から、敬語に関する指針づくりと情報化寺代の漢字政策のあり方について諮問を受け、国語分科会で検討を続けている。今回の指針案は、23日に開かれる国語分科会総会にかけられた後、11月上旬から文化庁のホームページなどで一般公開される予定だ。 文化庁国語課は「この指針は、敬語の使い方を難しいと感じる人を主な対象にしている。敬語をより適切に使ってもらうには5分類の方が適当と判断した。 一般の方々から広く意見を募り、指針をよりわかりやすいものにしたい。特に謙譲語ⅠとⅡの区別は難しい点があるので、さらに検討を続ける」と話している。 06.10.04 朝日朝刊「文化」 |

|

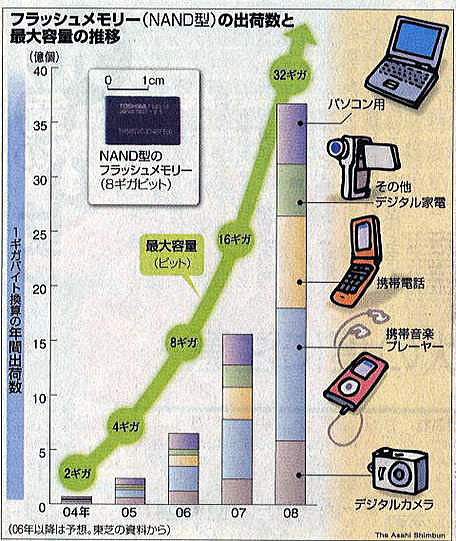

今さら聞けない フラッシュメモリー 億単位のスイッチで情報保て 携帯音楽プレーヤーや携帯電話、デジタルカメラなどのモリーは、フラッシュメモリーと呼ばれる半導体メモリーだ。SDカード、ⅩDピクチャーカード、コンパクトフラッシュなどにも入り、大量記憶ができる。 デジタル機器の中では、情報は「0」と「1」の組み合わせで表される。バードディスクでは磁極のならび方(6月18日付で紹介)で、DVDではレーザー光への反射率の違い (9月3日、10日付で紹介)で「0」と「1」を区別している。最も一般的な半導体メモリーであるDRAMは、電気を担う粒子である電子の有無で「0」「1」を記録する。指先ほ どのシリコン結晶の中に、印刷技術を使って小さなコンデンサー(蓄電器)を数百万~数億個もならべ、それぞれが充電されていれば「1」、放電していれば「0」と示す。 DRAMは頻繁に書き込み、読み出しをするのに適しているが、電源をオフにすると、情報が失われる性質がある。これでは、メモリーカードのような使い方はできない。 そこで電源を切っても大丈夫な「不揮発性」メモリーが開発された。こちらもシリコン製だが、コンデンサーの代わりにスイッチをならべてある。電気が通れば「1」、通らなけ れば「0」という具合で情報を記憶する。都合がいいことに、スイッチの状態は電源を切っても保持される。 このようなメモリーの中でも急速に普及しているのがフラッシュメモリー。80年代、当時、東芝の技術者だった舛岡富士雄・東北大学教授が「ハードディスクなど記憶媒体を置き換えたい」と考えて発明した。情報を写真のフラッシュのように一瞬にして書き換えられる性質からこんな名前が付いた。読み書き速度はDRAMよりずっと遅いが構造が単純で比較的安いのが特徴。大容量を作りやすく、情報保存向きのNAND塾と読み出しが速いNOR型がある。世界市場は前者が約2兆円、後者はその4割程度と見られている。 06.10.02 朝日 「もっとサイエンス」(服部 桂) |

|

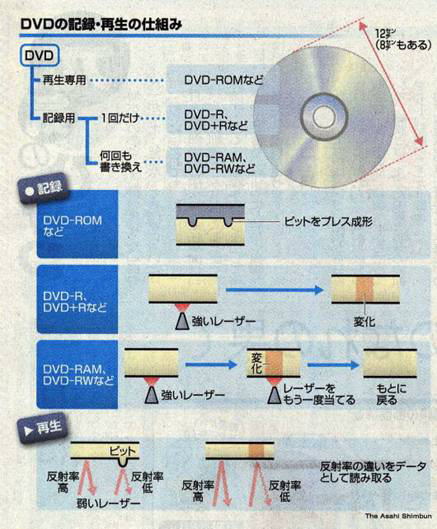

今さら聞けない DVD ② 上書き回数1000~10万回 |

|

今さら聞けない DVD ① DVDはレーザーの熱で書いたり消したり 雑誌の付録にも付いてくるほどDVD(Digital Versatile Disc)が普及した。DVDのⅤは多用途を意味する。基本的な仕組みは、CDや「次世代DVD」といわれる HD-DVDやブルーレイ・ディスク(BD)など、ほかの光ディスクと同じだ。 再生専用と書き込みや書き換えができる記録用がある。再生専用では、ディスク表面に「ピット」とよばれるごく小さなくぼみをつくり、デジタルデータを記録している。 記録できるタイプは、加熱すると光の反射率が変わる材料で作る。強いレーザー光を当てて温度を上げて性質を変え、ピットの代わりをさせる。 一度しか書き込めないタイプでは、レーザーを一度当てると性質が元に戻らない素材だが、何度も書き換えられるタイプは、一度変化させても、もう一度レーザーを当てると元に戻る材料を使っている。 再生には、ピットや材料の性質の変化でディスク表面の光の跳ね返し方が弱くなる(=反射率低下)ことを利用。弱いレーザーでデータを読みとる。

|

END