|

|

|

| 2010.03.11�B�e |

2010.04.08�B�e |

|

���͌��s �� �����{ �Q���ڂ̋��� �쑤�x�����_����

�]��]�i�����̎R�X�͒O��R��j

�x�m�R�͂����炪�O��̘[�ɓ����邽�߁A�c�O�Ȃ���]�߂Ȃ�

���̋����͂��̎ʐ^�̗����ɂ���

�ŏ�K�Q�Ԗړ���p�Ɉʒu���Ă��܂�

�i�Ƃ���ŁA�^�����ʂɂ���R�́u��R�v�Ɖ]���܂��A�`���b�g�J�[�\�����i���[���I�[�o�[���ʁj�j

| JR�u��l�̋x���v�𗘗p�������s |

���{ �` ���� �` �����i�u�����̏h�v�@����j

���� �` ��� �` �p���i�u�z�e���t�H���N���[���p�فv�@����j

�p�� �` ��c �` ����l����i�u�z�e�����Z�v�@����j

�߉� �` �V���o�R�ŋ��{�ɋA��

�������N���b�N����

���PDF�t�@�C���́A��ʓ��Łu�{�v�L�����N���b�N����g�債�܂��B

.

| H26.06.23�`24�u��c�E�߉��v�ł̋L�^ |

| ���֏��q����̂���������(14.05.14) |

| ���@���̗×{���ɂ� |

�H�ۉ���ɂ� |

| �����E���z�K���ʂ�(10.05.01�`05.02) |

������������w�`���i�����j�`��ӎR�i���C���j�`

��ӎR�V����`

�G�̑��`�����x���C�����z�e���i���j

���z�K��Ё`���̉w������`�O����N���i�k�m�s�j�`

������������w�`���{�w

�����x���C�����z�e��

| �@�@���̗Y��Ȍi�ςɋz�����܂ꂻ���ȁA�����āA���Ԃ�Y�ꂳ����悤�I |

|

|

|

|

|

| �W�����ւ�JR |

���~����ӎR |

�����x�S�i |

�������Z���^�[ |

�Ђ���������J�� |

|

|

|

|

|

| �F�@�� |

�d�@�g |

�� �� �� |

�� |

�� |

|

|

|

|

|

| ���̉w������� |

�O���ꌹ��r |

���̌���� |

�O���ꕪ���_ |

������ |

�d�m�c

�@

�Ί��`����`����`���؎R�`�����i���j�@�i8/1�j

���i���j�`��`�錴�i���j�@�i8/3�j

�k�Ȗ@����@�A��i8/4�j�@

(�T���l�C���ł��N���b�N�Ŋg��)

�i�ʐ^�������������͐����Ƀ����N�j

|

|

|

|

|

|

| ����` |

�E |

��ԏ�����������؎R |

�E |

�E |

�E |

|

|

|

|

|

|

| ��ԏ��������� |

�E |

�E |

�E |

�E |

�E |

|

|

|

|

|

|

| ��ԏ������̃n�E�X |

��������̋A�r |

����`�� |

�E |

�@�v�� |

�E |

|

|

|

|

|

|

| �o�X�Ńz�e���� |

�O�N���A |

��H |

�E |

�E |

�E |

|

|

|

|

|

|

| �E |

�E |

�E |

�E |

�E |

�E |

|

|

|

|

|

|

| �Ę@�� |

�E |

�E |

�E |

�E |

�E |

|

|

|

|

|

|

| ���Q�� |

�E |

�E |

�E |

�Α� |

�E |

|

|

|

|

|

|

| �E |

�E |

�E |

�C�{���n�� |

�E |

�E |

|

|

|

|

|

|

|

| ����J��L�O�� |

�E |

�E |

�E |

�E |

�V�S�̕� |

|

|

|

|

|

|

| �Z�p��������� |

�E |

�E |

�E |

�E |

���� �萬�� |

|

|

|

|

|

|

| �E |

�E |

�����ω��� |

�E |

�E |

�V���� |

|

|

|

|

|

|

| �@�̉Ԃ����J |

�E |

�萬�� |

���q�n�� |

�E |

�E |

|

|

| �u����ό��z�e���v�̒��O�ɂ��铇��A�����͓ܓV�Ńx�^��ł������B |

|

�@ |

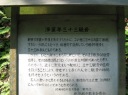

���t�R�Ę@���́A�W�T�W�N(�V���Q�N)�V��@�O��̍����A���o��t�����瓹����J���A����ɔ@����������Ĉ��u�����Ƃ����B

���́A�P�T�V�S�N���ɑ����ËL�ނ��Ď��A����ɁA�P�W�S�W�N�ɂ��Ђɂ��A�ނ��Ď������B

�{���͂P�W�T�V�N�ɁA�{���̈���ɔ@���͂P�P�U�W�P�N�ɁA�m�����́A�P�U�W�R�N�̂��̂ł���B

�������A���̎��͂P�P�X�O�N�� ��������T�O����Ȃǎ����Q�O�]���z���ɒu���Ă����A��������ɓ��i���킫�s�j�ƂƂ��Ɉꐢ���r���Ă����B

|

|

|

�����@���ʎR���}�@�Α�(�V��@)�@ �]�˖������̋`���Ƃ��Ĉꐢ���r�����Ƃ�������ؑl�̋g�ܘY�́A�̂������S���A��슰�i���œ��x�A�₪�Č����m�s�u���O�V�v�Ƃ���A���̎��Ŗv�����Ƃ̓`��������B

�ΆA�ʏ́A���Ȉ���ɓ��ƌĂ�A�V��@��b�R����̗�������ޏ�@���̖����Ƃ��āA�Â����珎���̐M�����A��{������ɔ@����������A�{�������ƂƂ��ɁA�k���s�w��L�`�������Ɏw�肳�ꂽ�B

|

|

|

�錴���̉��D�≮�̉Ƃɐ��܂��B�{�����������p�g�B����Ƃ͓�؎��̗�������ނƓ`���閼�ƂŐ��˔˂̋��m�ł������B��������͂��̉Ƃ��u�ϊC���v�ƌĂсA�n�����́u�錴��a�v�Ə̂����B����29�N�A�O�c�@�c���̔����������𗊂��ď㋞�A�������w�Z�Ɋw�сA�������A�ؓ�疗y�Ɏt�������B����38�N�A���{�ŏ��̑n�얯�w�W�u�͑��v���o�ŁA���l�Ƃ��Ē��ڂ����B

|

| �@

|

�u���q �V�S�v�͉��l�ɐ��܂�A�{���o�O�B���ĕ����ɐ����A�����������p����Ă������������A�A�����J�̔��p�����ƃt�F�m���T����F�R��ƍ������p�̕����ɐs�͂����B�����ɐ��܂�A�{���o�O�B���ĕ����ɐ����A�����������p����Ă������������A�A�����J�̔��p�����ƃt�F�m���T����F�R��ƍ������p�̕����ɐs�͂����B����22�N�鍑�A���ٔ��p�����A���N�ɂ͓������p�w�Z�Z���ƂȂ�A���{���p�E�̎w���҂Ƃ��āu���x�v���m�������B����39�N�A���{���p�@���Â̌܉Y�Ɉړ]�A�Ƒ��≡�R��ς爤��q�ƈڏZ�A���m�̃o���r�]���`����ڎw�����B�����m�ɒ���o�����R��̘Z�p�����A�V�S�̎v���̏�ł������Ƃ����B���̒n���������B

|

|

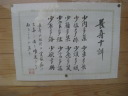

�萬�� ���� ��������ɓ��́A�P�P�U�O�N�i�i��N�j���� ���t�̖��u���P�v�����̗�n�Ɏ����������A�u���ʎ��@�萬���v�Ə̂����B

�P�́A�v�u���̍��� ��鑾�v�����v�̖v�� �A�˂��A�䔯���āu�����O�v�Ƃ��A�S�v�̖������F�����B

�����̒n���͉��B����̐�����āu�����v�Ɩ��t�����ƁA�`�����Ă���B

|

�����́u���v��ڕW�Ƃ��ďo�|�������A�����i08.04.24�j�͉J�ɏP���āA�~�ޖ����u����Ă�ςρv�ɒ��s�����A�u����Ă�ςρv�̃K�[�f���͍L���A�ǂ���������Ă����B���ꂼ��̌����ɂ͓y�Y���ȂǁA�����ĐH���ɂ͖������āA���̖ړI�n�u���_����V�S�v�ɁA�����J�̍��߂Ȃ����������

2���ڂ͒��R����k�サ�u�ڊo�̏��v�u�ޗLj�h�v���o���u��ԉ���V��v�ցi�ǂ��z�e���ł����j

3���ڂ͎c�O�Ȃ���A�i�ς������ɖ��[���u�������v�ɕʂ���������z�K�֒��s�u�^���̋{������v�Ɍ������A�D�V�ł��邱�Ƃ�\�����āu�ԎR�v�u�����v���X�A�\��̒��H�ꏊ���m�f�ɂȂ��Ă��܂����B�u�������v�͕W���P,�X�O�O������A�Ⴊ�S�b�\���Ɛς����Ă���

�ʐ^���u�T���l�B���v�ɂȂ��Ă��܂�����A�N���b�N����Ɗg�債�܂�

|

|

|

|

|

|

| �u����Ă�ςρv�ɂ� |

���C�オ��̃r�[���� |

�E |

�������������i |

����Ő悸��t |

���_����V�S���� |

|

|

|

|

|

|

| ���_�̍� |

�E |

�E |

�h����Z���� |

�R���̎c��Ƙ[�̍� |

�E |

|

|

|

|

|

|

| �� |

���̉w�u��K�v |

�Q�o�̏��ɒ����� |

�E |

�����ɂ����m����ۂ� |

����������� |

|

|

|

|

|

|

| �Q�o�̏��ŋL�O�ʐ^ |

�E |

���i�o���Z�[�j |

�E |

������������ |

�����ɂ����郈�[ |

|

|

|

|

|

|

| ���̉w |

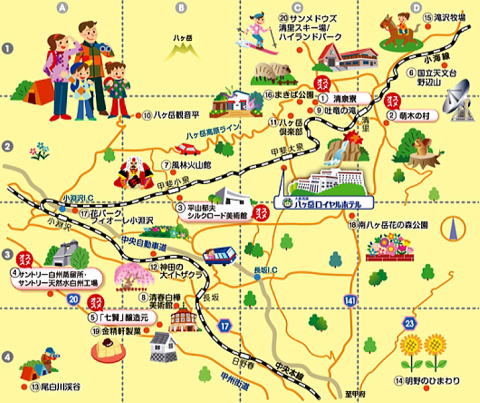

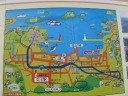

�ؑ]�����`�̒n�} |

���Ή��̑O�� |

���R���ޗLj�h |

�E |

�ޗLj�h�W�� |

|

|

|

|

|

|

| �ޗLj�h |

�E |

��O�ŋL�O�B�e |

�\���˂��߂����� |

�E |

�ޗLj�h�̍� |

|

|

|

|

|

|

| �ޗLj�h |

���낻���Ԃ� |

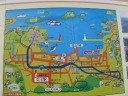

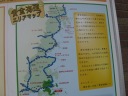

�ޗLj�h�̒n�} |

�剤���T�r�� |

�E |

�L�O�� |

|

|

|

|

|

|

| ���T�r�� |

�E |

��ԉ���V��� |

�E |

���т̒��g���S�b�\�� |

�z�K�ΔȂ� |

|

|

�S���̒a�����́u�� ���� �ǁv�u�o ���� �݂��q�v

�u�Z �����[���v�ł������H |

�\����Ȃ��u�����t�v�܂ł��������܂��� |

07.08.04�i���j��ւ��烌���^�J�[�𗘗p���āu�������v���@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�h���́u��ւ���ۂ̏h�v���j�@�@�@�@�@�@�@yuuji/asako |

|

|

�@�����Ƃ̔ɉh�Ɖh�A�P�S���I�ɂ悭���Ɗ�����ꂽ�B

�@���݂Ƃ͈Ⴂ�A�Љ�̊i���͂����Ƃ����Ƒ傫���A�l���邾���ł��J���҂̐h�_�������ł����B

|

|

�ȉ��̏������ʐ^��

�N���b�N����Ɗg�債�܂�

�����A���ցu���w�v�Ō��ꂳ��Əo�

���̌�A�R�l�œy��̈��������

|

�z�e���̃`�F�b�N�A�E�g���Ƀz�e����

�受���������āA�L�O�B�e

|

07.06.16(�y)17(��)�𗘗p���Ă̗��s�A�����s�ŐH�������ē����������A�h���̓z�e���u���d���d�v�ɁA17���̒��H�͐u�����Y�v�Ă�����

END

�i���̏������ʐ^�́u�T���l�B���v�Ɂ@���Ă���܂��A�N���b�N�Ŋg��j

�����s�@���Ȃ��́u���o�v�v�ɓ��������A���̂����^���ɐl�C���i�T���l�C���j

|

���������t���悢������Ɍ��������A�n�߂ē����� �ƌ�������

|

���̏������ʐ^���T���l�B���ł�

| �����̌��w���ς� ���悢�擌�������w���� �S�{��̃z�e���u���d���d�v�Ɍ������� |

| ���낻��`�F�b�N�A�E�g�A�L�O�ʐ^�B�e��ƘH�Ɍ������A |

|

���H�͐u�Ă��� �����Y�v�Ɍ��߂ēd�ԂɁ@�@�@

2013�N5��9���`11��

�\�o�H�փc�A�[ |

| �\�o�H�ւ�Tour �ڍׂ��X���C�h�Ƀ����N���܂� |

END

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()